考古工作,是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。

9月28日,中国社会科学院考古研究所在京发布近五年来取得的重要成果,总计12项,涵盖田野发掘和研究阐释两大方面。

每一项成果,都像一把钥匙,解锁着我们对于中华文明起源、形成与发展的认知,让沉睡地下的古老历史,发出时代的新声。跟随考古学家的探寻,“何以中国”的答案愈发清晰。

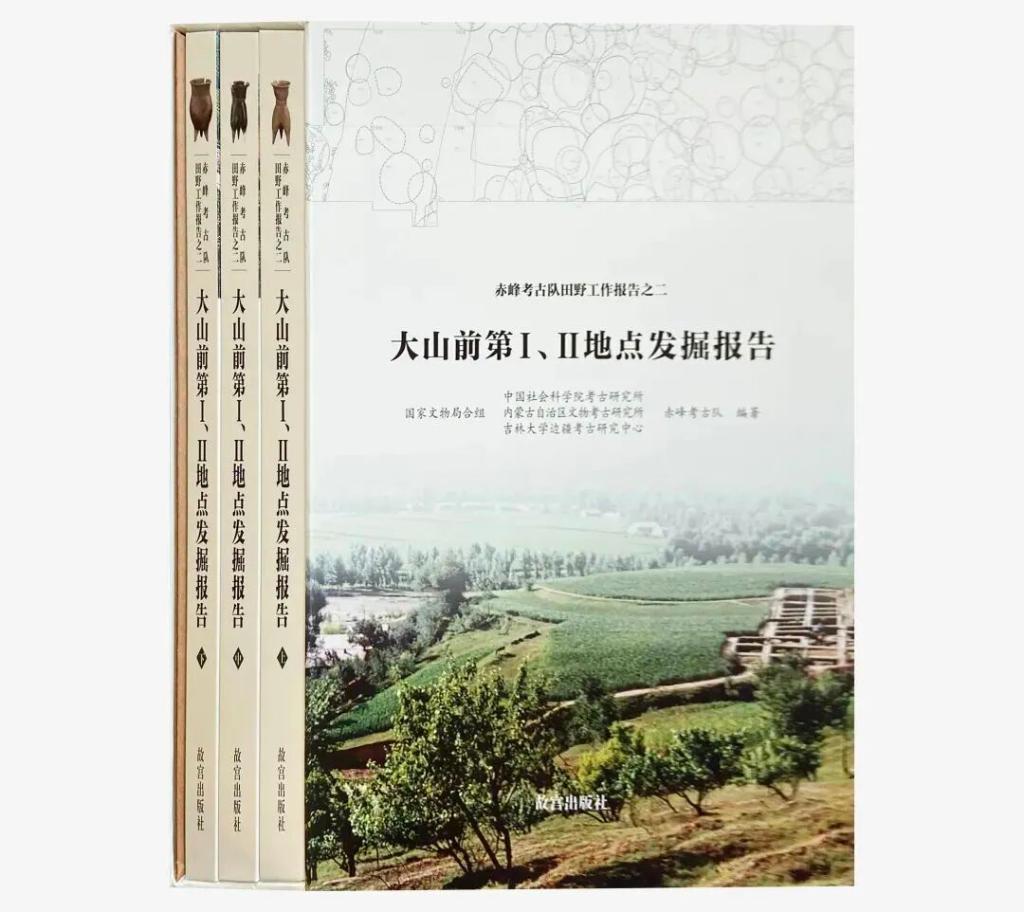

【为探寻夏家店下层文化中心性遗址提供了重要支撑】

发布成果书影(中国社科院考古所供图)

《大山前第Ⅰ、Ⅱ地点发掘报告》揭示了大山前遗址在半支箭河中游夏家店下层文化时期的中心地位,廓清了赤峰地区由夏家店下层文化至夏家店上层文化,乃至战国时期遗存在文化发展上的连续性,深化了对夏家店下层文化陶器群的分期及其年代的认识,证实该区域青铜时代主营粟作的经济形态。

【为“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”提供实证】

《泉州城遗址考古发掘报告:泉州南外宗正司遗址2020年·泉州市舶司遗址2019—2021年》公布了泉州南外宗正司遗址2020年、泉州市舶司遗址2019—2021年考古调查发掘成果,修正了该遗址宋元时期水池遗迹的南岸线位置,提出泉州市舶司遗址的四至范围大致为西南依竹街、东北到马坂巷西侧道路和马坂巷之间、东南至水门巷、西北靠三堡沟的认识。

本成果为唐宋泉州城空间格局研究提供了科学考古的支撑,深化了唐宋泉州城的布局形制研究,为向国内外展示、介绍世界遗产“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”提供了具有科学性、实证性的考古研究成果。

【填补商代中期工匠家族墓地的空白】

河南安阳洹北商城手工业作坊区墓葬出土陶器(中国社科院考古所供图)

《河南安阳洹北商城手工业作坊区墓葬2015—2020年的发掘》报告,详细披露103座墓葬的发掘收获,揭示部分墓主生前从事青铜铸造,且该区域是生产、生活与埋葬一体的作坊区。墓地的规划性、俯身葬等独特葬俗及人骨反映的生存状况,为研究中商时期墓葬制度、洹北商城性质提供了关键资料,丰富了对商代手工业者群体及社会生活的认知,填补了商代中期工匠家族墓地的空白。

【青藏高原发现的结构最完整、布局最清晰的高等级墓葬】

《青海都兰县热水墓群2018血渭一号墓》报告显示,2018血渭一号墓,是青藏高原发现的结构最完整、布局最清晰的高等级墓葬,是热水墓群考古研究的重要发现。

血渭一号墓出土的镶绿松石金象饰片(中国社科院考古所供图)

本项发掘和研究对于探索唐(吐蕃)时期热水地区的葬制葬俗,以及唐王朝与少数民族关系史、丝绸之路交通史、物质文化交流史等相关问题具有重要价值,并为解读唐与吐蕃、吐谷浑的关系提供了详实可靠的证据。

【首次在以东向为尊的辽上京都城内发现高等级南向建筑】

《内蒙古巴林左旗辽上京皇城南部建筑遗址》报告,详细介绍了2022年该遗址考古发掘的重要成果。本次考古发掘是首次在东向为尊的辽上京都城内发现高等级南向建筑,有助于推进辽代都城制度的考古学研究。该成果通过精细化发掘和关键性解剖,以最小的发掘面积呈现出大型建筑基址的长时段复杂堆积过程,为古今重叠型城址的考古发掘与研究积累了成功经验。

【为深入研究玛雅文明提供了宝贵的实物资料】

科潘遗址位于洪都拉斯西部,是玛雅文明中最重要的城邦之一。8N-11号贵族居址位于科潘遗址核心区东北部,是一处重要的高等级贵族院落。

出土的雕刻建筑构件(中国社科院考古所供图)

《洪都拉斯科潘遗址8N-11号贵族居址西侧北部建筑69N第Ⅰ层建筑》报告显示,8N-11西侧北部建筑的考古发掘,不仅揭示了复杂的建筑结构,而且出土了精美的石质雕刻。其中,建筑外墙上的死亡玉米神、酷似“中国龙”的羽蛇神等石质雕刻栩栩如生,为深入研究玛雅文明提供了宝贵的实物资料。这次赴外考古,也成为中国考古“走出去”的生动实践。

【以最新考古成果系统展现文明中国】

发布成果书影(中国社科院考古所供图)

《文明中国—百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史》这部著作,以最新考古资料呈现了学界关于人类起源、文化演进、文明起源与早期国家形成发展等重大学术问题的最新思考,有助于深入了解远古东方人类的独立演进、中国农耕文明的起源发展,五千多年多元一体的文明脉络,彰显了考古学的时代价值。

【中国考古学界首本全面、系统阐释史学本体理论的论著】

《求真抑或建构——走出实证主义历史学与考古学》这部著作,是中国考古学界第一本全面、系统地阐释史学本体理论的论著,书中的诸多观点对于我们重新认识历史学、考古学的本质特性,促使史学研究从知其然到知其所以然,打破观念禁锢,跳出传统史学思维定式,推动传统历史学与考古学的范式创新将有所裨益。

【为解读欧亚草原不同人群间互动、迁徙轨迹提供新视角】

《草原之鍑:礼仪神器与欧亚草原社会世俗生活》这部著作,聚焦于欧亚草原地区特有的大型金属容器——鍑。鍑不仅是炊器,更在草原社会的结盟、祭祀等活动中意义非凡,是还原欧亚草原社会冶金、日常生活、礼仪及民族迁徙等历史的关键物证。

本书打破地域局限,以跨区域视角探究鍑在欧亚草原的起源、流传与演变,以多学科手段分析鍑承载的历史信息,完善了对古代游牧文化传播路径的认知,为解读欧亚草原不同人群间的互动、迁徙轨迹提供了新视角。

【我国第一部将3D扫描技术用于古代铜镜研究的学术成果】

临淄汉代铜镜(中国社科院考古所供图)

《鉴出齐都——山东临淄汉代铜镜与镜范的考古学研究》这部著作,是我国第一部将3D扫描技术用于古代铜镜研究的学术成果,也是第一部将铜镜和镜范进行对照研究的学术专著。它的出版,对于汉代铜镜及东亚古代铜镜的研究产生了积极的推动作用,为构建古代手工业考古方法体系提供了重要案例。

【推动构建中国石窟寺考古的理论方法体系】

《空间与功能——中国中古国家大寺及其对东亚地区的影响》这部著作,以公元5-8世纪中国、朝鲜半岛和日本各地经过考古调查与发掘的古代佛寺为研究对象,是以中国考古学的视野,向西方学术界全面介绍东亚地区佛教寺院考古发现与研究的第一本专业性著作,填补了国内外关于这一领域的研究空白,对于构建中国石窟寺考古的理论方法体系具有重要价值。

【展示南西伯利亚与中国北方地区的交流图景】

“月形器”是南西伯利亚及周边地区青铜时代早期考古学文化中一种常见且较为特殊的遗物,其表现的是单鸟或双鸟造型,系悬挂在神服上的宗教法器。

《论南西伯利亚及周边地区青铜时代早期的“月形器”》研究成果,说明南西伯利亚与中国北方地区古代文化存在密切的文化交流,同时成果有助于理解冶金业、畜牧业的早期传播。

记者:王子铭