记者这个职业,能让人见天地,见众生,见自己。

这些年的采访中,我遇见了几位老者,他们或在追求理想中笑泪终生,或在功名面前襟怀景行,或在看不见的角落里连接星辰大海,为创造历史的事业做一片不留名的瓦。

他们的人生就像厚厚的大书,读来开卷有益。从他们的人生篇章中,我领悟着人类永恒的课题——什么样的一生,才算是“有意义”的?

没有下坡路的人生

巫漪丽有一双很特别的手:五指修长,却又遒劲有力;枯瘦如木,却能灵动如水。

她6岁开始学习钢琴,是世界级钢琴家梅百器的第一个儿童学生,18岁首次登台便扬名上海滩,31岁获评国家一级钢琴演奏家,担任中央乐团首任钢琴独奏家。

1961年1月21日,北京市乐器厂老工程师王来安(右)在倾听中央乐团钢琴家巫漪丽试弹该厂生产的“星海牌”钢琴,进行鉴定。新华社记者王文西摄

当我见到这位“新中国第一代钢琴家”时,86岁的她,一双手已在黑白琴键上起起落落80年。多年旅居新加坡,她品琴、练琴,教琴为生;租房、步行,独自一人。她吟诵辛弃疾,也读英文书;爱吃当地的肉骨茶,也惦记家乡上海的荠菜馄饨。她像仗琴走天涯的独行侠,也像插在异国他乡的茱萸花。

我问她:艺术生涯的巅峰在哪里?

耄耋之年的她回答:在未来。

第二年春天,巫漪丽出现在电视节目《经典咏流传》第一季第一期的舞台上,演奏59年前由她首创和首演的钢琴版《梁祝》。她略显蹒跚地登台,下颌微微颤动,在钢琴前沉默地坐了几秒钟,然后触响了第一个音节,双手间渐渐飞出两只缠绵悱恻的蝴蝶——一曲生死相依,声动大江南北。

88岁的中国第一代老钢琴演奏家巫漪丽和国际知名小提琴演奏家薛苏里共同带来钢琴小提琴二重奏《梁祝》。黄瑞鹏摄

旅居海外几十载之后,巫漪丽在生她养她的祖国,在最能懂她敬她的中国观众中,收获了大量的鲜花与掌声。在此后的多档节目和演出中,人们都能看到她、听到她。

又过了一年,还是在春天里,巫漪丽与世长辞。她实现了最后的理想,于生命的最远处登上最高峰,人生没有下坡路。

最静谧的黄昏

采访严传梅时,他已90多岁。腰杆笔挺,思维敏捷,记忆清晰,再配上满头白发,与他交谈如逢良师益友。

他是“张富清式”的老英雄,半生立军功,半生深藏功名:16岁上战场,17岁深入敌营活捉汉奸,在淮海战役中荣膺特等功,获得过“人民功臣”奖章、“解放华中南纪念章”,另立有“大功”等十余次。而这些闪光的军功章,长久以来安安静静地躺在一只皮箱里,直到严老在病中以为自己时日无多,才将皮箱作为“家产”交给子女。其他积蓄,他都交给了党。

年轻时的严传梅。受访者供图

皮箱里的军功章并不全。浓缩着他九死一生、忠勇无畏的奖章、奖状,大都在他渡江过河、行军打仗的途中遗失。我不免替他痛心,他却说:我是随时准备牺牲的人,哪还在乎奖章丢没丢呢?

原来英雄是这样想的。

严传梅有腰伤,但他从不听医嘱,战斗一打响该怎么冲还怎么冲,因为“任务是打胜仗,不是活个长命百岁”。组织上要提拔他当团级干部,他诚恳拒绝,因为“伤病导致不能负重,那不能身先士卒怎么行”。转业时,能填三个志愿,第一志愿是去新疆,因为“那里条件艰苦”;第二志愿是去河南平顶山,因为“那里有煤矿,能建设祖国”;第三志愿便是“服从分配”。

原来战士是这样想的。

最终,严传梅被分配到了武汉水利电力学院,主持过政治工作,保护过干部;由于正直可靠,在三年困难时期担任食堂管理工作;还协调资源为地方解决过水患,泽被至今。

采访结束后,严老慈祥地对当时刚满30岁的我说:等你到了我这个年纪,回首一生,觉得心里能过得去,这种感觉是很好的。

严传梅近照。受访者供图

是啊,这真是一位共产党员保尔·柯察金式的一生!能直视自己的人生作品,能挺着胸脯交卷,这真是最静谧、最美好的黄昏。

俯仰无愧的心

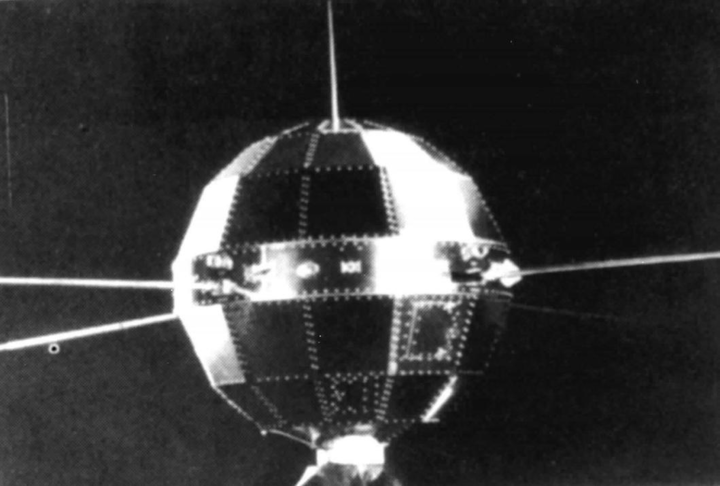

陈荣定是航天四院的老专家,参与过我国第一颗人造卫星“东方红一号”推进剂研制工作,前不久刚过完90岁生日。今年九三阅兵时,他守在电视机旁,看得那个高兴。在尽显强军力量的装备方队中,陈荣定看到了自己负责过的项目成果,90岁的心,充满了深沉的欣慰。“它能露脸,说明国家用得上!”

1970年4月24日,我国用长征一号运载火箭成功发射第一颗人造卫星“东方红一号”。新华社发

陈荣定回忆,由于专业特殊,上学时老师就教育同学们:干惊天动地事,做隐姓埋名人。当初风华正茂的同学们早已散作满天星,大多从事了一辈子国防军工事业,而他们对于“回报”有自己的认识——国家强大了,组织交代的任务完成了,肩头的使命扛住了,这就是最大的名利,还有什么可求?

“我研制的东西留下来了,我的人生不是‘一日三餐,吃完就完’,我很幸运的,没有什么遗憾。”陈荣定说。

王北海是陈荣定的老同事,也已年届九十。因为“党和人民的需要”,他放弃了原有的研究方向,40岁从头开始;因为“国家要上大项目”,他放弃了准备多时的出国进修,成长于大城市的他带着家人一起钻进湖北襄阳的小山沟里,十年磨一剑,一点一点啃下“硬骨头”,一寸一寸拱着向前进,最终和同事们取得一系列突破,“利剑”功成。

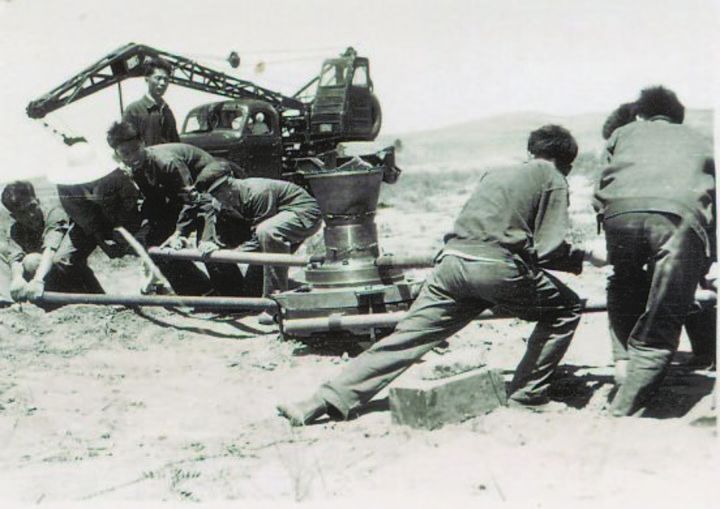

1966年8月,四院人在呼和浩特南地野外进行发动机试验准备。图片由中国航天科技集团第四研究院供图

王北海也觉得自己幸运,一辈子能够“全过程”参与两型产品的诞生与成熟,“拿出了产品,定下了规范,培养了队伍”。但是说到功劳,他不领“奠基人”之名,谢绝“功臣”之誉,只是摆摆因患病而颤抖的手,淡淡一笑:“我们这辈子,没白活。”

初次采访时,我被航天四院的故事感动得落下泪来。几年后再次采访王北海,他还记得我:“其实你的眼泪也让我很感动,我们这一代人的志愿,年轻人也懂。”

“我们这代人,证明了中国人不比外国人差,破除了迷信,建立起自信,再怎么艰苦也值了。”多少日夜,多少求索,多少艰辛,在王北海口中,凝聚成这一句话。

2022年12月9日,由中国航天科技集团第四研究院提供全部固体发动机的捷龙三号火箭在黄海海域首次海上热发射成功。图片由中国航天科技集团第四研究院供图

仰不愧于先辈,俯不怍于后代,这是多大的人生满足。燃我萤火,汇入时间长河的粼光,个体生命的意义便焕出了永恒的荣耀。

作为记者,我要收集这点点荧光,忠实地把它带到读者面前,给更多人怦然心动的光亮。(王若辰)