立冬,雨夜。北京中轴线北端的钟鼓楼,在初冬的微寒中,迎来一场温暖的告别。

暮色之下,檐角的走兽在暖黄灯光下轮廓柔和,厚重的朱红墙体阻隔了室外的清冽。鼓楼内,静立着25面依据清嘉庆年间史料记载仿制的更鼓——主鼓巍然,象征着年岁的轮回;群鼓环列,应和着二十四节气的天地节律。这些依照清宫档案复原的鼓具,不仅是文物,更是时间的载体。

游客在位于北京中轴线上的鼓楼旁参观游览。鞠焕宗 摄

“击鼓鸣钟廿四声·立冬”表演,在众人的期待中开始。北京市钟鼓楼文物保管所的演奏者们,依据春、夏、秋、冬四个乐章精心编排的鼓谱,用轻重缓急的鼓点模拟着季节变换,将冬日的元气注入这座有着700余年历史的古建肌理。

观众在鼓楼内欣赏舞蹈。杜文杰 摄

这一刻,2025“故宫以东”古建艺术季即将画上圆满的句号。这场文化之旅,以“传古建文脉 焕时代华彩”为主题,用1个多月的时间沿北京中轴线铺展文明长卷。艺术季融合了“古建汇演”“古建联城”“古建艺教”等多种形式,整合文物、艺术、教育、传媒等多方资源,推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展。

一名小朋友在“故宫以东”古建艺术季亲子活动中玩拼图游戏。(北京市东城区文旅局供图)

“感觉鼓楼里面很暖和。”5岁半的程子芯身着“蓝天幼儿园”的蓝色园服,小手紧紧攥着那张印有百年前鼓楼老照片的纪念门票。她的声音稚嫩却清晰,穿透了渐息的鼓声。

母亲俯身将她抱起:“特意带她来,就是想让她从小亲近古建筑,听听那些藏在砖瓦里的故事。”这位年轻的母亲道出了许多家长的心声——在电子产品包围的童年里,要为孩子留存一片能与历史对话的空间。

孩子或许还不懂,眼前这座鼓楼曾在2021年至2023年间,经过怎样细致的修缮:墙面除尘时,工匠们小心翼翼地保留了明清时期的痕迹;更换破损瓦面时,严格遵循传统形制;局部油饰修补采用古法颜料,只为最大限度保存历史信息。但她能清晰地感知到,砖石瓦木历经数百年沉淀的暖意。

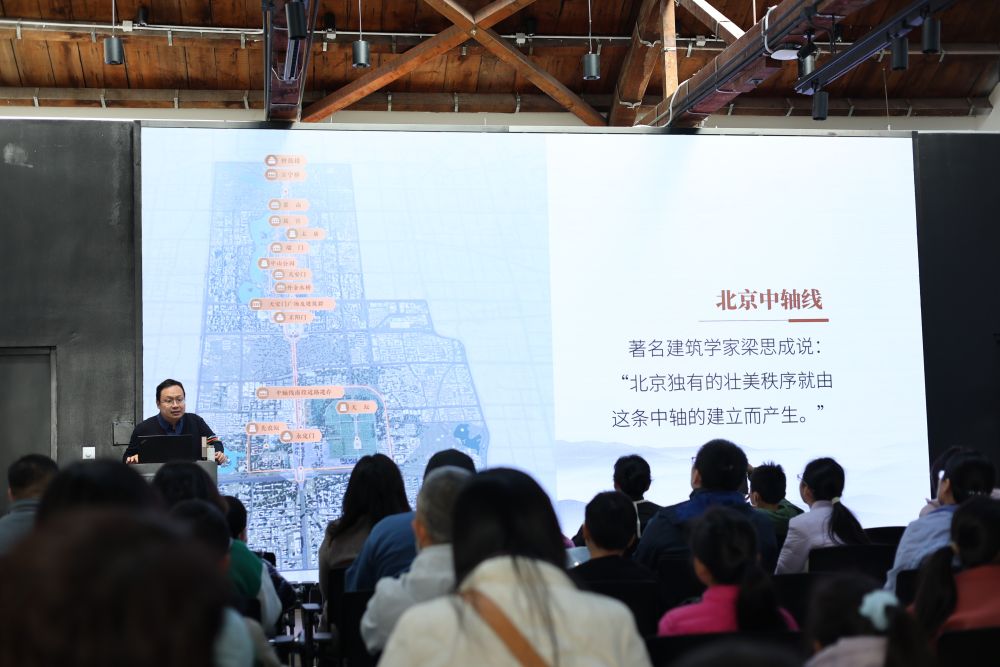

观众在“故宫以东”古建艺术季活动中听讲座。(北京市东城区文旅局供图)

这份温暖,在鼓楼院内后添的“钟鼓饮时”茶饮空间得到了延续。取名源自《论语》“不时不食”的这处雅致空间里,游客们捧着温热的“节气茶”,在茶香袅袅中感受时间的流动。古建正以这样可感可知的方式,将遥远的历史拉近寻常生活。

古建的温暖,更藏在传统与现代的深情共鸣里。

“那些舞者就像从古代壁画上走下来的!”11岁的少年李伯茹踮着脚,眼睛紧紧盯着舞台。来自“钟鼓楼文物保护与活化利用联盟”成员张家口宣化的舞蹈《古城散乐》,灵感源自宣化辽墓壁画《散乐图》。舞者们身着精心设计的服饰,水袖轻扬间,与鼓楼的飞檐斗拱相映成趣。

节目中最让李伯茹惊叹的,是宣化传统戏曲二人台,将古老戏腔与通俗音乐创新融合,让千年前的乐舞在古建空间里焕发新生。表演结束后,李伯茹兴奋地说:“古建筑让我感觉既陌生又亲切,我很喜欢走近它们,听那些过去的故事。”

观众在南新仓欣赏经典昆曲《牡丹亭》。(北京市东城区文旅局供图)

这份共鸣在随后的演出中更显多元。当“中国交响乐团紫禁城弦乐四重奏”的弓弦响起,《鸿雁》的悠远旋律缠绕着鼓楼的梁架,《快乐的萨利哈》的欢快节奏叩击着青砖地面,《梁祝》“化蝶”选段与舒曼《第一弦乐四重奏》展开跨时空对话。最后一曲改编自二胡名曲《赛马》,用西方弦乐再现了草原万马奔腾的壮阔,雷鸣般的掌声在鼓楼内回荡。

“每年都有很多北京人到宣化看我们的钟鼓楼。”来自张家口宣化的郑李月,随团冒雨带着原创节目《古城散乐》赶来北京。宣化是“钟鼓楼文物保护与活化利用联盟”成员之一,这个于2025年5月成立的联盟,由北京市钟鼓楼文物保管所发起,联合西安、南京、天津、保定、张家口、榆林六地钟鼓楼管理机构,已成为跨地域文物保护利用的坚实纽带。

继去年携手10个历史文化名城后,今年河北保定、广东韶关、安徽泾县也加入“古建联盟”。泾县会馆也成为本届艺术季的重要站点,让徽派建筑的精巧与京派古建的雄浑在文化交流中彼此映照、共同温暖。

古建不老,艺术常新。当越来越多的人走进古建、读懂古建、守护古建,这些凝固的历史便会持续释放温暖。这份温暖,穿越岁月,融通古今,最终让文化血脉在时光长河中绵延不绝。(杜文杰)