2025年,“具身智能”首次被写入《政府工作报告》:“建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”,成为国家培育的未来产业之一。

什么是“具身智能”?与传统人工智能有什么区别?如何厘清具身智能、智能机器人与人形机器人之间的关系?本文来详细聊聊。

具身智能:“能思考、能感知、能行动”

具身智能(Embodied Artificial Intelligence,简称EAI),是人工智能与机器人学交叉的前沿领域,这一概念最早可追溯至1950年,计算机科学之父艾伦·图灵在其论文《计算机器与智能》中首次提出了具身智能的设想,其核心在于智能必须拥有一个物理实体(“身体”),并通过这个实体与周围环境进行实时互动、感知和学习,从而产生智能行为和适应能力。

通俗地说,具身智能就是“能思考、能感知、能行动”的智能系统,走进现实世界,通过“眼睛”看、通过“手”操作、通过“身体”移动,去主动完成任务的智能体。

具身 vs 离身:智能的两种形态

理解具身智能,一个很好的方式是与我们所熟悉的“离身智能”进行对比。

离身智能(如ChatGPT、文心一言)是无实体、纯软件形态的智能。它们通过处理海量数据进行分析、推理和生成内容,但缺乏与物理世界直接交互的能力。就像一个博学的军师,能运筹帷幄,却无法亲身“上阵杀敌”。

具身智能则拥有物理身体,强调通过“身体”与环境的动态交互来产生智能,这种智能并非预设,而是在“感知->决策->行动->再感知”的实时闭环中不断学习和进化,就像一个婴儿通过不断摔倒最终学会走路一样。

智能的两种形态

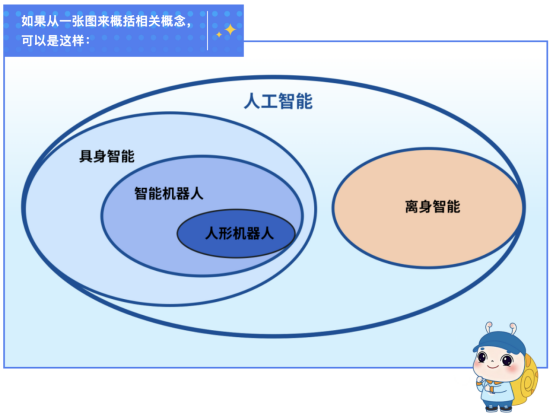

具身智能、智能机器人与人形机器人,可以分清楚吗?

具身智能,可以理解为是一种思想,或者理念,而智能机器人是具身智能最主要的应用载体和产品形态之一。我们通常所说的工业机器人、服务机器人等,若具备了自主感知、决策和交互能力,都可视为具身智能的体现。

再进一层,人形机器人是智能机器人的一种高级形态,仿人的外形被认为是最适合在人类环境中工作、最具潜力的通用具身智能载体之一。

如果从一张图来概括相关概念,可以是这样:

在投资方面,具身智能不仅是一个科技热词,更代表着一个巨大的未来产业赛道和投资机会,具身智能产业涵盖了“基础硬件-垂直场景-生态服务”的完整链条,包括核心零部件(如精密电机、减速器、灵巧手、传感器)、AI算法与模型、机器人本体制造等各个方面。

同时,具身智能技术研发难度大、产品周期长、资金需求高,且商业化路径尚需时间验证,投资者需对此有清晰认知,关注相关企业的技术可行性和商业模式的可持续性。