新华社石家庄8月30日电(记者田策)在河北雄安新区雄县米家务镇,一片苍松翠柏环抱的烈士陵园静谧庄严。陵园中央的纪念碑南北两侧,矗立着刘秉彦、旷伏兆两位开国将军的墓碑和雕像。

刘秉彦是河北蠡县人,旷伏兆是江西永新人,均非雄县人,却选择在此长眠。这份魂归“故里”的选择,源于一个在战火中立下的约定,一个与冀中军民生死相依、血脉相连的承诺。

雄县,地处“平津保”三角腹地,是抗战时期华北平原的战略要地。“米家务是冀中十分区司令部驻地。它就像一颗钉子,牢牢地楔在了敌人三角统治区的心脏地带。”雄县抗战史专家郭亚军介绍,正因如此,这里成了日寇疯狂“扫荡”的重点。

面对日寇的“铁壁合围”和“三光政策”,时任冀中十分区司令员刘秉彦和政委旷伏兆率领军民,依托“青纱帐”的掩护,凭借“地道战”的智慧,与敌人展开殊死搏斗。他们与这片土地的感情,在血与火的考验中凝结而成。

他们二人约定:百年之后,愿与牺牲的指战员长眠一处,继续为“平津保”三角地带的人民“站岗”。

这个约定,是对这片热土最深沉的告白。1996年6月,旷伏兆逝世,家人遵循其遗愿,将他安葬于米家务烈士陵园。两年后,刘秉彦逝世,也安葬于此。

刘秉彦题写的米家务陵园烈士纪念碑。新华社记者 田策 摄

“两位将军安葬在这里,是我们的光荣。”米家务镇米西大村原党支部书记李迎春说,“我从小就听着十分区的故事长大,对将军们有很深的感情。他们把这里当成守护的家园,我们也把他们当成亲人。”

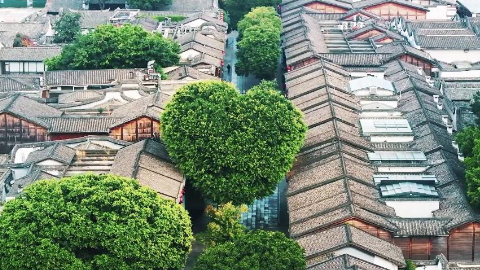

陵园内松柏静穆、精神永存,陵园外不远处塔吊林立、一派繁忙。将军们战斗过的地方,正崛起为一座未来之城。他们的红色基因,在新时代的雄安建设中,被传承和发扬。

“每年清明,学校都会带学生们来这里上一堂思政课。”米家务中学教师董永强说,“我们经常教育学生,过去,两位将军为了民族解放而奋斗;今天,建设雄安同样需要这种敢于担当、勇于奋斗的精神。”

董永强所说的“奋斗精神”,在新时代雄安人身上得到生动体现。从守护白洋淀“华北之肾”的生态环保工作者,到构建“城市大脑”的青年科技才俊;从快速适应新生活的回迁群众,到从五湖四海汇聚于此的城市建设者,每个人都是伟大事业的参与者和创造者。面对一片热土,他们展现出敢为人先的创造力。

站在两位将军的雕像前,记者仿佛见证了他们当年的“生死约定”。